“民警提醒:家里别装摄像头!”近期,这类话题冲上热搜引发热议,让不少消费者陷入“装还是不装”的纠结。

当部分媒体以“安全隐患”为由直接劝退用户时,我们是否忽略了问题的本质?安全风险的关键不在设备本身,而在于产品技术是否可靠、用户操作是否规范。

今天我想从行业角度和大家聊聊:家庭摄像头到底该不该装?如何选对一款真正能守护家庭安全的摄像头?并且结合头部品牌的技术实践,拆解“安全焦虑”背后的安全逻辑。

图源:豆包AI

PART 01家庭摄像头被“污名化”?这些真相被刻意忽略了

家庭摄像头频遭诟病,并非技术本身有原罪,安全隐患主要集中在以下几个方面。在密码方面存在弱密码问题,很多用户为了图方便,直接使用默认密码或设置过于简单的密码,这为黑客提供了可乘之机。

另外在权限管理不当,有些用户无意间分享了摄像头访问权限,导致他人可以随意查看家中的实时画面。

最后一步的云端存储风险不容忽视,部分摄像头将视频数据默认上传至云端,如果云服务商的安全防护不到位,用户隐私数据可能会面临泄露风险。

回归产品本身的设计缺陷,一些非正规品牌的产品缺乏必要的安全加密措施,数据在传输过程中容易被拦截或窃取。

究其根本,这既暴露了产品安全设计的系统性缺陷,也反映了用户安全意识的普遍薄弱。因此,选择一款安全性高的摄像头并正确使用它,才是解决问题的关键。

PART 02拒绝“一刀切”!一台“真安全”的摄像头4大底线

面对安全挑战,行业头部品牌已通过技术创新构建多层防护体系。真正的安全,绝非靠“不安装”来逃避,而是用更强大的技术对抗风险。

1.端到端加密:让数据流动“隐身”

主流厂商如萤石、小米、TP-LINK等,均已采用端到端加密技术。以某头部品牌为例,其视频数据从设备端到用户手机的全流程均通过AES-256加密标准,即使被截获也无法解密。这种设计类似“保险箱运输”——只有用户本人持有密钥,第三方(包括厂商)均无法窥探内容。

2.物理遮蔽+AI识别:双重阻断偷窥

萤石等品牌则引入AI智能识别技术,设计了可机械旋转的镜头遮蔽罩,用户一键即可让摄像头“闭眼”,从源头保护隐私安全。

3.权限管理精细化:谁在看?看了什么?

知名品牌普遍支持多级权限分配。例如,主账号可设置子账号的查看范围(如仅限客厅画面)、操作权限(禁止下载/分享),并记录所有设备的登录IP和操作日志。一旦发现异常登录(如异地访问),系统将自动触发二次验证或强制下线。

4.存储方案双保险:云与本地“双备份”

安全存储需兼顾便捷与可控。萤石、华为等厂商提供“本地存储+加密云盘”组合方案:MicroSD卡存储确保数据自主掌控,而云端则采用分片加密技术,即使服务器被攻破,黑客也无法还原完整视频。

图源:豆包AI

PART 03消费者自保指南:4步选出一款真正“安全”的摄像头

说了这么多,相信我,选择摄像头不是“开盲盒”,掌握以下原则,即可避开99%的隐患:

1.认准“安全认证标识”

优先选择通过ISO27001信息安全管理体系、EN303645设备安全认证合规的产品。例如,萤石早在2017年便通过ISO27001认证,2023年更成为智能家居行业首个获得中国信通院数据安全管理能力认证(DSMC)的企业。

2.技术细节“三问”商家

加密技术:是否支持端到端加密?是否使用国密算法或AES-256标准?

权限控制:能否限制子账号的操作范围?是否记录设备登录日志?

固件更新:厂商是否定期推送安全补丁?最近一次更新修复了哪些漏洞?

3. 使用习惯“四不要”

不要使用默认密码或“123456”等弱口令;不要在卧室、浴室等私密区域安装摄像头(必要时选择可物理遮蔽机型);不要通过第三方软件查看监控;不要连接公共Wi-Fi远程访问。

4.定期“安全体检”

每月检查设备登录记录,每季度更新一次密码,每年升级固件版本。部分品牌(如苹果计划2026年推出的智能摄像头)已内置自动安全扫描功能,可实时监测网络攻击并阻断异常连接。

PART 04行业进化论:从“监控工具”到“智能管家”

回归观点,我认为不能因为部分现象“因噎废食”,全盘否定家庭摄像头的价值。事实上,家庭摄像头已经从单纯的“安防设备”升级为“智慧生活助手”。它不仅可以帮助我们实时监控家中情况,还能用于照看老人、孩子、宠物,甚至在紧急情况下触发报警功能。

安全能力的提升,正在重塑家庭摄像头的价值。头部品牌通过AI技术创新,让设备从“被动防守”转向“主动服务”:异常行为预警、隐私场景适配、数据脱敏处理等等。

这些功能的核心在于打造一款安全性高、品质有保障的产品,而非产生焦虑恐慌。正如一位业内人士所言:“家庭摄像头的安全问题,并非产品本身的‘原罪’,而是技术与使用习惯的双重挑战。”

PART 05总结:安装摄像头不是问题,选择才是关键

技术从来不是非黑即白。当低价白牌产品用“伪智能”收割市场时,头部企业已在安全技术上投入超数十年。

我们在警惕技术双刃剑效应的时候,同样也要看到头部企业的技术突围——从萤石2017年拿下行业首个ISO27001认证,到华为推出“隐私安全白皮书”,这场“安全军备竞赛”的最终受益者正是消费者。

当我们用安全认证筑起高墙,用端到端加密打造护城河,用区块链锁定数据主权时,科技终将回归守护者的初心。

记住:恐惧源于无知,安全始于选择。

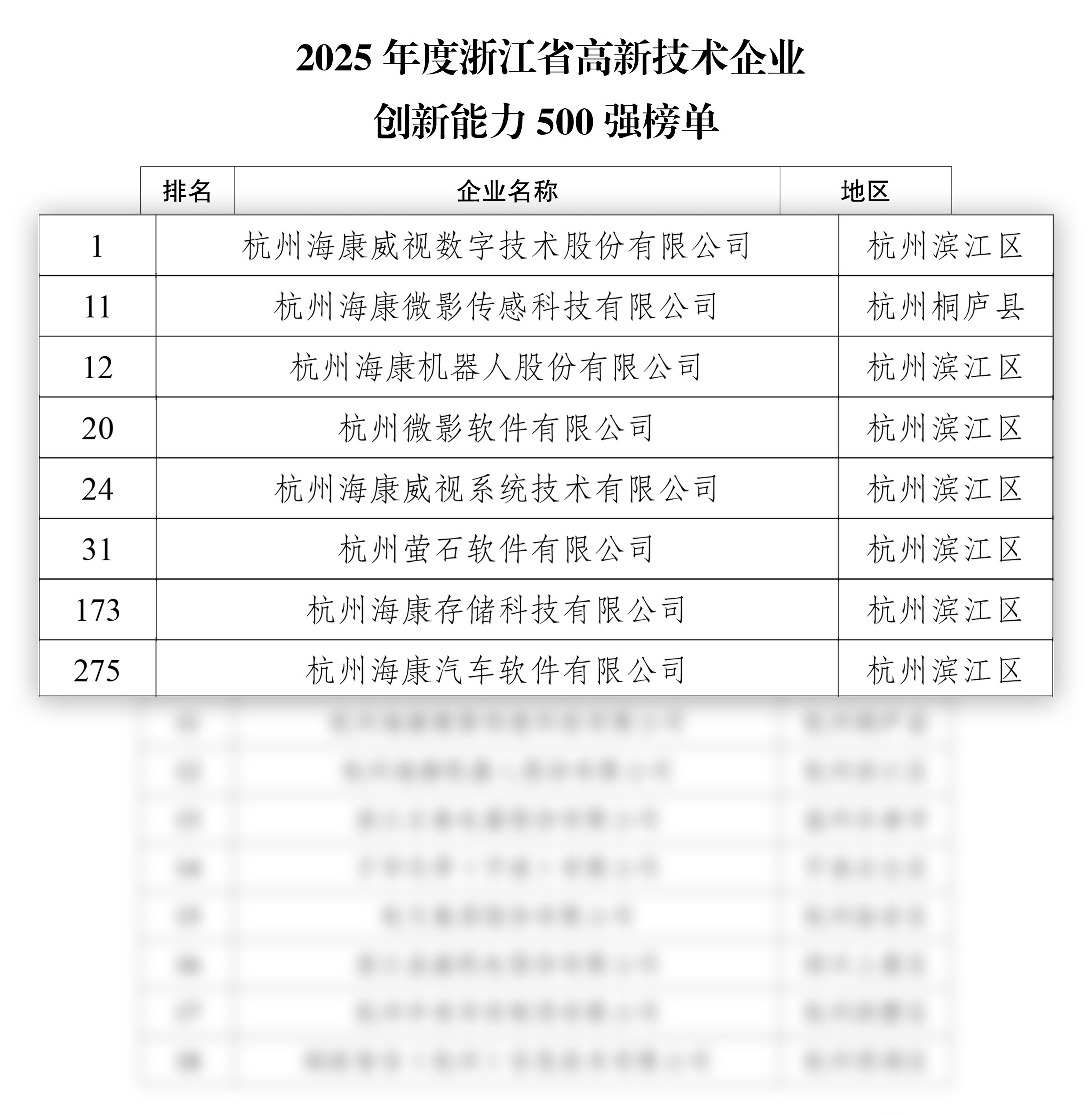

浙江省高新技术企业创新能力500强榜单 海康威视及7家子公司入选

浙江省高新技术企业创新能力500强榜单 海康威视及7家子公司入选 重磅揭晓|2025年度智能创新工程服务商奖榜单

重磅揭晓|2025年度智能创新工程服务商奖榜单 破界者集结!2025慧聪品牌评选TOP20入围榜单权威揭晓

破界者集结!2025慧聪品牌评选TOP20入围榜单权威揭晓 汇聚前沿智慧,共绘产业蓝图 | 2025物联网产业大会暨第22届慧聪品牌盛会正式启动

汇聚前沿智慧,共绘产业蓝图 | 2025物联网产业大会暨第22届慧聪品牌盛会正式启动

精彩评论