超强台风“桦加沙”将于9月24日傍晚在广东沿海登陆,中心附近最大风力达15级,沿海阵风甚至高达17级。这场被气象部门称为“强度极强、破坏性极强”的台风,不仅考验着应急响应体系,更凸显出科技手段在防灾减灾中的关键作用。

智慧预警:三维风险地图精准锁定隐患

台风未至,科技先行。在“桦加沙”登陆前,广东省应急管理部门已通过融合气象预测数据、基础设施分布信息,比如电力线路、通信基站、易涝街道,生成了精准的三维风险地图。这一系统实现了风险可视化,哪里易涝、哪条线路易断,一目了然。

图源:广东应急管理

例如,广东省防总根据预警,于9月22日10时将防风Ⅳ级应急响应提升至Ⅱ级,23日10时又进一步提升至一级,并要求各地务必于9月23日20时前完成全部危险区域人员的转移安置工作,为人员转移和物资调度争取了宝贵“窗口期”。

各大市三防办发出的紧急通知中,要求进一步加密对台风路径、风雨影响及雨情水情的监测预报,强化分镇短临预警、暴雨重现期预警和夜间防范提醒,并严格落实直达基层责任人的暴雨预警双重“叫应”和反馈机制。

立体监控:无人机编队突破信息孤岛

当地面因风雨成为“信息孤岛”时,空中力量成为破局关键。广东动用了大型固定翼无人机(如翼龙系列)和多旋翼无人机编队,形成立体监控网络。翼龙无人机覆盖海面及沿海堤坝,回传实时画面;多旋翼无人机则对低洼地段、河道、老旧小区进行高清拍摄,实时识别积水、塌方和障碍物。

图源:央视频

在防御“桦加沙”时,多个城市采用“线上+线下”双轨宣传模式,并调配专业大型设备对道路沿线高大树木开展修剪和加固作业,对河道、排水沟渠进行疏浚清理,从源头防范内涝灾害。

AI研判:智能算法加速风险识别

无人机只是“眼睛”,真正的核心是背后的AI算法引擎。通过图像识别算法,系统能自动标记风险点(如积水深度、树木倒伏、电力设施损坏),替代传统人工肉眼判图,效率显著提升。

在罗湖区防御台风“韦帕”的实践中,其“网格+气象”机制就展现了高效能。网格员通过“深圳社区网格管理公众号”“三防一键通”等平台,实时接收台风路径、风力等级等精细化预警,并通过“线上+线下”多渠道实现预警“无死角”触达。

对老旧房屋、易涝点及关键边坡区域进行巡查,例如莲塘街道莲塘社区加固了吹断的屋顶栏杆,东晓街道兰花社区联合物业、环卫公司,提前疏通下水道,保障排水通畅,从源头降低内涝风险。

灾后重建:算法赋能提升恢复效率

台风过后的恢复工作才是真正的“硬仗”。之前,广东在灾后巡检中推行“无人机+卫星遥感+AI”模式:电网方面,快速扫描锁定断线区域;交通领域,算法标记塌方、积水路段,生成清障优先级地图;通信恢复则结合基站分布数据与灾损图像,优先修复关键节点。

图源:广东应急管理

目前,应急管理部已安排部署中央企业工程抢险力量143支7480余人、2570余台套装备,协助重点省份做好道路抢通、应急排涝准备。广东消防救援总队与机动队伍前置1211人、123车、70舟艇,同时集结了6972人、1611车、453舟艇严阵以待。

这些力量与科技手段结合,大幅提升了灾后恢复效率。

结语:从“应对灾害”到“驾驭风险”

台风“桦加沙”的应对,折射出我们从“硬件堆砌”到“智慧赋能”的转型:

科技驱动让无人机、AI、大数据渗入应急管理的毛细血管;

模式创新确保决策直达一线;而未来挑战仍在于算法精度、数据融合与跨部门协同。

风雨虽猛,但科技让防线更加坚固,守护更有温度。

工业企业利润延续增长态势

工业企业利润延续增长态势 2025 深圳安博会:芯片、大模型与 AOV 撑起半边天,行业风向变了?

2025 深圳安博会:芯片、大模型与 AOV 撑起半边天,行业风向变了? 关于邀请参加“2026第八届中国(昆明)南亚 社会公共安全科技博览会”的函

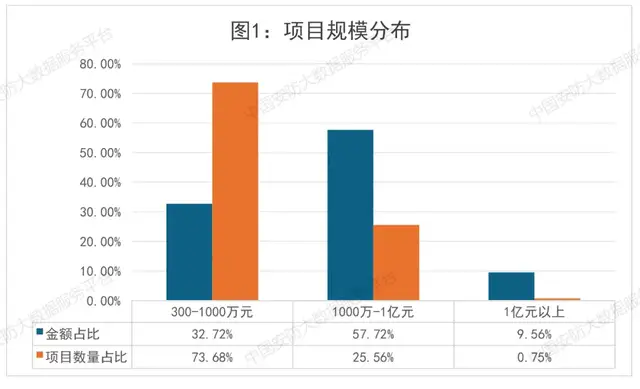

关于邀请参加“2026第八届中国(昆明)南亚 社会公共安全科技博览会”的函 14.4亿安防项目出炉!10月开标季,这些省市正在“爆单”

14.4亿安防项目出炉!10月开标季,这些省市正在“爆单”

精彩评论